![]() ●過去の日記(2004年3月〜)

●過去の日記(2004年3月〜)

●2014年7月の日記●

●7月1日(火) 死の階段

今日から7月。

このところ、9月刊行予定の『侵入者』(文藝春秋)の再校ゲラをチェックしている。

疲れているので、気分転換に骸骨絵を載せましょう。

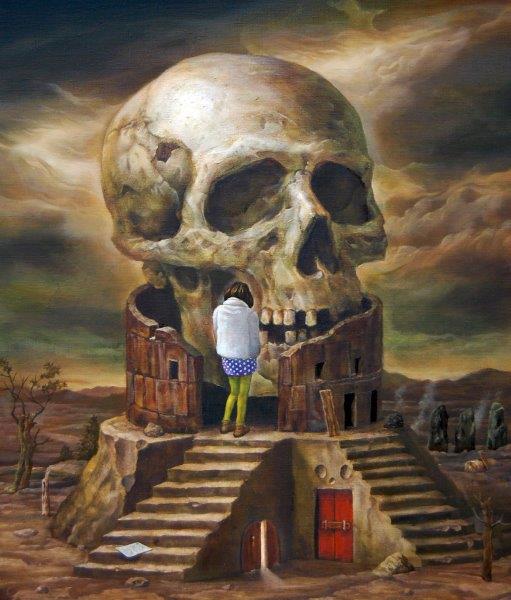

←大川心平「死の階段」(F10)

拙著『タイムカプセル』と『クラスルーム』(講談社文庫)の表紙絵を描いた画家さん。

●7月3日(木) 骸骨標本の嫁入り先

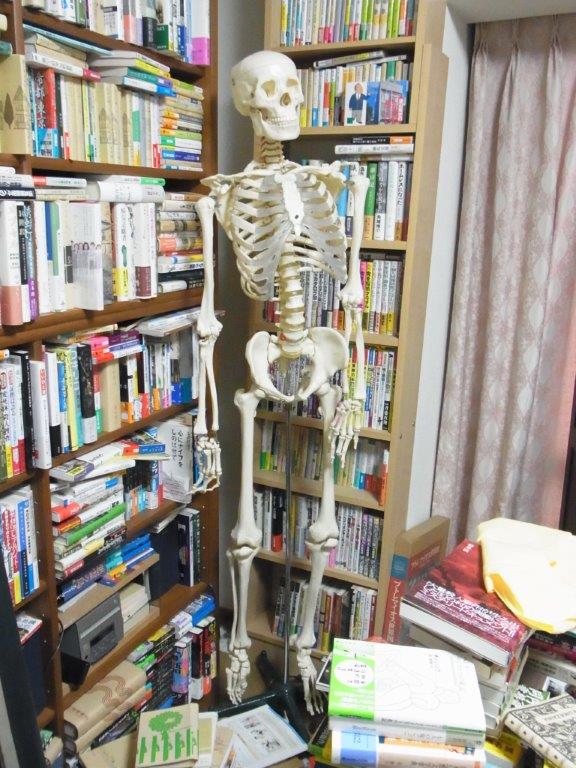

15年以上飾っていた骸骨標本の処分先が決まる。

応接間にあって、来客がいつもぎょっとした顔をするので、頭に頭巾をかぶせたり、服を着せたりしていた。

嫁入り先は某若手画家さんのところ。

名残惜しいが、絵画制作のヒントになってくれればいいかなと思う。

私の残り人生も短くなってきたので、頭のはっきりしているうちに他の骸骨も嫁入り先を決めておきたいところだ。

●7月5日(土) ひさびさにネットオークションに参戦

ネットオークションでどうしても欲しい絵があり、ひさしぶりに参戦。

ただ、出品者が古物商であるのがひっかかっており、安ければ落とそうという感じで入札する。

競争者は私を含めて4人。いつも競る人が途中で脱落し、私とネットオークション初心者の争いとなる。

98000円まで上がって、ちょっと危ないなと思い、オークションを離脱。

競争相手が評価数12というのがどうも気になるのである。吊り上げ屋かなあ。

めったに出ない埋もれた画家の作品だが、見送りは仕方がないといったところ。

●7月6日(日)

生け垣の刈り込み。電動バリカンと植木バサミで約3時間。

始めると、ついつい夢中になって時間を忘れてしまう。

午後、除草剤撒き1時間。

●7月8日(火) 骸骨標本、嫁入り

某画家さんに送った骸骨標本が無事先方に届く。

「アトリエに早速飾りました」と連絡が来る。

新しい主人のもとで元気そうで何よりである。

うちにあるより、こっちのほうがいいみたい。

●7月10日(木)

このところ、『侵入者』の再校ゲラにかかっている。

めくってもめくっても終わらない。

●7月12日(土)

行きたい美術展や個展がたくさんあるが、家から動けない。

来週の頭までに再校ゲラを終えないと、9月に本が出なくなるのである。

終日、仕事場にこもって再校校正。

●7月13日(日) 再校ゲラ、返送

『侵入者』の再校ゲラのチェック、ようやく終わる。

出版社に返送。

疲れた。

明日はオルセー美術館展(国立新美術館)と徒然草展(サントリー美術館)に行くぞ。

六本木の美術館は火曜が休み。月曜が休みだと思っている人が多いので、たぶん空いているはず(そんなことはないか)。

●7月14日(月) オルセー美術館展〜徒然草展〜牧野邦夫展など

六本木、国立新美術館のオルセー美術館展。

月曜なので空いているかとも思ったら、大違い。けっこう混んでいた。

1860年から70年代のフランス絵画。レアリスム、アカデミスム絵画84点。

守旧的なアカデミスム絵画が素晴らしいことを再認識。

特に「肖像」のコーナーは見応えあり。

ジェームズ・ティソの絵はラファエル前派風。印象派の夭折画家パジールの代表作「家族の集い」、ホイッスラー、

カロリュス=デュラン、ドローネー、ファンタン=ラトゥール「テーブルの片隅」あたり。

アカデミスムの親玉、ブグローは裸婦に本領あり。「ヴィーナスの誕生」が来たらよかった。

サントリー美術館、徒然草展。

テーマが「美術で楽しむ徒然草」なので、徒然草にくわしくない者にもわかりやすい展示。

サントリー美術館が海北友雪の「徒然草絵巻」を購入して、そのお披露目も兼ねている。

7月23日まで。

京橋に出て、四季彩舎の牧野邦夫展。

油彩が3点、銅版画が4点。

ギャラリー椿、岩渕華林展。日本画の女流若手。

なかなかすばらしい。 銀座もまわろうとしたが、疲れてしまい断念。

●7月17日(木) 私の愛する一点展

梅野記念絵画館(長野県東御市)で毎年開かれる「私の愛する一点展」に今年は何を出そうか考える。

悩んだ末に小山田二郎の「少女と花」(1967/油彩/F6)に決める。

人間は生まれた時から死に向かって進むというテーマで描かれたヴァニタス画である。

11年の「骸骨絵コレクション展」にも出品したもの。

梱包して美術館に送る。

←「少女と花」(小山田二郎)

●7月20日(日) マーラー交響曲第10番

初台、画廊Zaroff の中城芳裕展。石田黙の大作を共立女子学園に入れるにあたっていろいろお世話になった方。

息子の海図さんとのコラボ展。

初台⇒市ヶ谷⇒(南北線)⇒六本木一丁目。

サントリーホールでインバル、東京都交響楽団でマーラー交響曲第10番を聴く。

第一楽章しか完成しないうちに作曲家が死んでしまったが、草稿などの資料をもとにデリック・クックが1976年に補筆完成させたもの。

第9交響曲がマーラーのこの世との別れの曲なら、こっちは死後の交響曲。演奏時間は75分。

終楽章が甘美で切なく、感動的だった。

●7月22日(火)

新作の校了が8月の初めになったので、その前に旅行することに決めた。

山寺にすごく行きたくなったのである。

山寺って、立石寺。それから、美術館いろいろ。

●7月24日(木) 山形旅行・1日目

なぜか山形県に縁がなかった。行ったことがあるのは鼠ヶ関だけ。特急や夜行で通過したことがある。

そんなわけで(?)、立石寺に行くついでに山形県の美術館めぐりをすることにした。

大宮から新幹線で米沢へ。

駅前で自転車を借りて、上杉家廟所。松が岬公園にもどって、上杉神社。

最大のめあては、米沢市上杉博物館の上杉本洛中洛外図屏風。これは国宝なので、年間に60日しか公開できない。

運よく本物を展示していて、間近でじっくり見る。8月1日まで公開、それ以降はレプリカを展示。

去年、東博で京都展をやった時、上杉本が展示されていたが、人が多く、近くで見ることはできなかった。

米沢はそれくらいにして、天童へ。

広重美術館。旅・東海道というテーマで、東海道五十三次の55点を全点展示中。

山形にもどり、メトロポリタンホテルにチェックイン。

●7月25日(金) 山形旅行・2日目

山形から仙山線で山寺へ。

芭蕉の句でおなじみの立石寺に行く。登山口から約20分で奥ノ院まで。

アブラゼミのほかにミンミンゼミも鳴いている。セミの声を聞いて、ふと思い出し笑い。

私のこどもが中1のころ、「『閑さや岩にしみ入る蝉の声』の作者は〇〇である」という国語の穴埋め問題に対し、「松尾」と書いてバツをもらった生徒が何人もいたという。

「芭蕉」の文字を思い出せずに書いた苦肉の策だったんだろうけれど。

山を下りて、炎天下のなか、川の向かい側にある山寺後藤美術館へ。

フランスのバルビゾン派、新古典主義などの絵がかなり展示している。

芭蕉記念館をざっと見てから、山形にもどる。

山形美術館の常設展を見る。

吉野石膏コレクション室がすごい。クールベ、マネから印象派、現代まで、吉野石膏が集めた展示。

山形に行ったら、一見の価値あり。

山形から新幹線で新庄、陸羽西線に乗り換えて酒田へ。途中、最上川を見ながら鈍行の旅。

酒田に近づくにつれ、鳥海山がくっきりと見える。

酒田はホテルがいまいちなので、旅館にする。若葉旅館。

●7月26日(土) 山形旅行・3日目

まず山居倉庫へ。次に「おしん」のロケに使われた旧鐙屋。江戸期の廻船問屋。

本間家旧本邸。本間美術館、相馬楼などを駆け足で。

11時50分の鈍行で新庄へ。すごくミステリアスな新庄藩の戸沢家墓所をレンタサイクルで見てくる。

修復中だったが、これはすごい。茅葺の廟所が6棟。ガイドブックに載っていないおすすめスポット。

新庄から陸羽東線に乗って、鳴子、仙台経由で帰るつもりだったが、疲れてしまったので、新庄発の山形新幹線で帰る。

宇都宮で下車して、餃子を食べてから宇都宮線に乗る。

●7月28日(月) 柴田よしきさんのブログ

同業者の柴田よしきさんのブログ(交友録)に紹介していただいた。

私の写真の前にあるのは江戸川乱歩像(石塚公昭・作)。大震災の時、崩れた本の中に埋もれ、しばらく行方不明になっていた。

『貼雑年譜』より高価だったので、破損せず無事見つかった時はほっとした。

骸骨絵コレクション展にも展示。